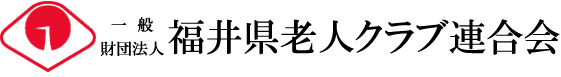

福井県では、県医師会や歯科医師会、薬剤師会、栄養士会の各団体と連携しながら、在宅ケアを推進するサポートセンターを設置し、様々な事業に取り組んでいます。

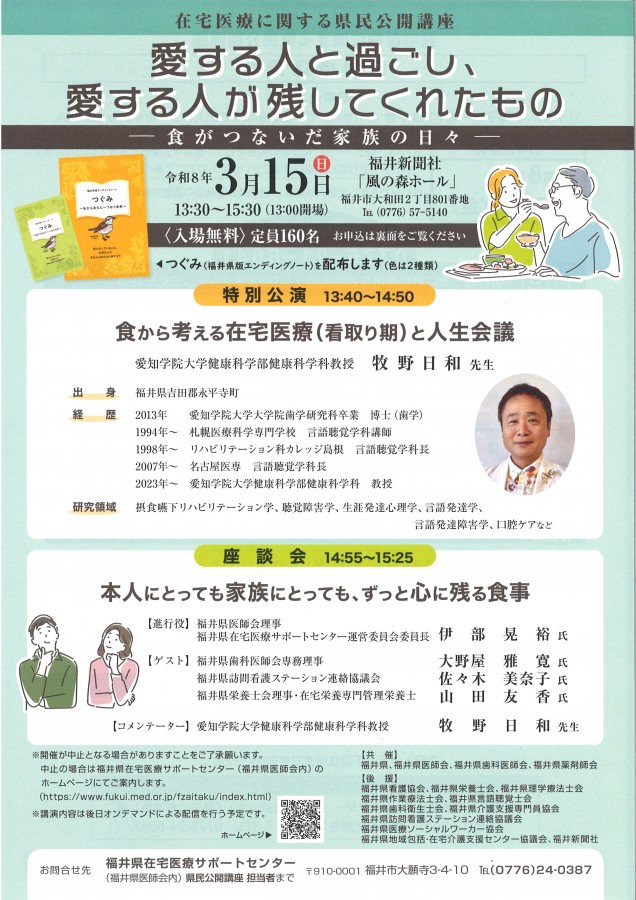

その一環として、今年度は在宅医療における『食事』をメインテーマとして、3月15日(日)に「在宅医療に関する県民公開講座」が開催されますので、ご案内いたします。

参加される方には「つぐみ」(福井県版エンディングノート)が配布されます。

Author Archives: fukuirouren-admin

機関紙最新号(第168号)を発刊しました。

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和8年1月発行、第168号を発刊しました。

こちらからご覧いただけます。

今回は、越前市で開催しました「福井県老人クラブ大会」」や茨城県水戸市で開催されました「全国老人クラブ大会」を中心に、「ワナゲ大会」や「趣味の作品展」「eスポーツ交流体験会」などを取り上げています。県大会や全老連大会におきまして、知事表彰や県老連会長表彰、全老連会長表彰を受賞されました皆様方に改めてお祝い申し上げます。

また昨年も友愛募金には、会員の皆様の友情と思いやりのこもった浄財を寄せていただき心より感謝申し上げます。この募金から、在宅療養されておられます会員の皆様への激励、および介護していただいているご家族への感謝の気持ちを込め、「今治産タオルセット」をお見舞い品として、老人家庭相談員さんなどに届けていただきましたことを報告させていただきます。

交通死亡事故が発生しました。

放送大学 2026年度第1学期学生(4月入学生)募集のご案内

放送大学では、2026年度第1学期学生(4月入学生)を募集しています。

放送大学は、文部科学省・総務省所管の正規の通信制大学で、BS放送やラジオ、インターネットなどにより、時間や場所を問わず自分のペースで学習できるのが最大の特徴です。

全国では約8万人、福井県内でも約400名の方が、生涯学習やスキルアップ、学位取得等、それぞれの目的に応じて学習されています。

また、学習目的に合わせて在学期間や科目を選択することができ、納める授業料は受講する科目数に応じているため、学費を抑えて学ぶことも可能です。

関心を持たれた方は、一度「放送大学福井学習センター」(☎0776-22-6361 アオッサ7階)まで、お問い合わせ下さい。

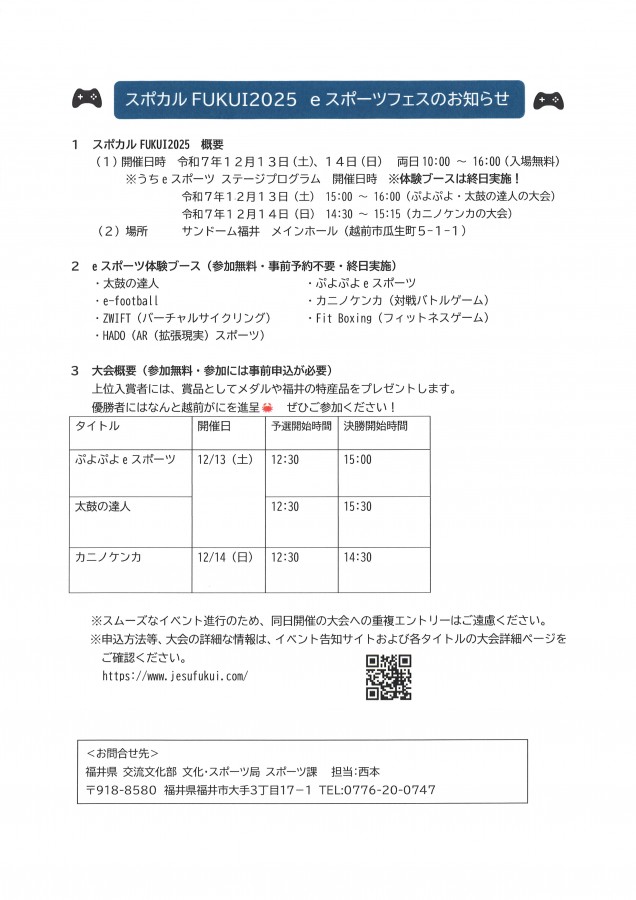

「スポカルFUKUI2025 eスポーツフェス」が開催されます。

福井県では、文化・スポーツの活性化や障がい・年齢の枠を超えた交流を促進するため、12月13日(土)、14日(日)の2日間、サンドーム福井を会場に「スポカルFUKUI2025 eスポーツフェス」を開催します。

今回も昨年に引き続き「太鼓の達人」や「ぷよぷよ」などのeスポーツ大会や体験ブース(参加無料・事前予約不要)が設けられ、初めての方でも気軽にeスポーツを体験することができます。

福井県老連においても、昨年から「eスポーツ交流体験会」を各市町老連と連携して開催しておりますので、日頃から練習されている方は腕試しに大会に参加してみてはいかがでしょうか。

そのほか、ペタンクやボッチャ、車いすスラロームなどのスポーツイベントや「カイリュー」写真撮影会、伝統工芸アクセサリー作りやバルーンアートなどのカルチャー体験、キッズダンスやYOSAKOIステージなど、多彩なプログラムが用意されていますので、是非お立ち寄りいただき、一度「eスポーツ」にもチャレンジしてみて下さい。

第54回 全国老人クラブ大会が開催されました。

11月5日(水)、6日(木)の2日間にわたり「第54回全国老人クラブ大会」が、茨城県水戸市「水戸市民会館」において開催され、全国から約1,200名余、福井県からは7名が参加しました。

1日目は、「地域共生社会」」の実現を目指して、老人クラブが取り組む地域高齢者のための活動ををテーマに、茨城県小美玉市、大分県臼杵市、岩手県陸前高田市の3団体から活動発表がありました。

2日目は、苗字研究家の髙信 幸男氏の「あなたの知らない名字の世界」と題した講演の後、全老連会長表彰や大会宣言を満場一致で採択し、2日間のプログラムは終了しました。

福井県からは次の方が受賞されました。心よりお祝い申し上げますとともに、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

【育成功労表彰】

森田 一昭 前 敦賀市老人クラブ連合会会長

宇野 格士 前 越前町老人クラブ連合会会長

【優良老人クラブ表彰】

郡新生会 勝山市高齢者連合会

下番玉木シニアクラブ あわら市老人クラブ連合会

令和7年度 県老連会長杯公式ワナゲ交流大会を開催しました。

令和7年11月12日(水)「ふくい健康の森けんこうスポーツセンター」において、「県老連会長杯公式ワナゲ交流大会」を開催しました。

今年は、県内全市町から約230名の選手等の参加があり、選手の皆さんは1年振りの再会を喜ぶ間もなく、競技開始までの時間を目一杯使って練習を行うなど、会場内は和やかな雰囲気から一気に対戦モードに切り替わっていました。

ゲームは単独投輪方式で個人戦は3ゲーム、団体戦(10人)と交流部門は2ゲームの合計点を競いましたが、日頃の練習の成果が発揮され、パーフェクトゲームも続出し歓声に沸くなど、会場内のボルテージも上がり最後まで熱気に包まれていました。

選手の皆さん大変お疲れ様でした。また、県老連健康づくり推進員および日本ワナゲ協会福井県支部審判員の皆さんには、スタッフとして会場設営から大会運営に至るまでご協力いただき、心から感謝申し上げます。

なお、結果は次のとおりです。

個人戦

優 勝 伊藤 勝(福井市老連) 780点

準優勝 三上 新(坂井市シニア連) 720点

第3位 風林 紀一郎(大野市老連) 660点

団体戦

優 勝 大野市老人クラブ連合会 2,220点

準優勝 坂井市シニアクラブ連合会 1,932点

第3位 高浜町老人クラブ連合会 1,923点

交流部門(86歳以上)

男子1位 橋本 祐次(福井市老連)

女子1位 水上 貞子(越前市いきいきシニア連)

交流部門(81歳~85歳)

男子1位 杉田 光洋(大野市老連)

女子1位 松下 裕子(勝山市高齢者連合)

交流部門(76歳~80歳)

男子1位 岩倉 善治(大野市老連)

女子1位 竹内 清美(小浜市老連)

交流部門(75歳以下)

男子1位 尾方 則夫(勝山市高齢者連合)

女子1位 山本 圭子(越前市いきいきシニア連)

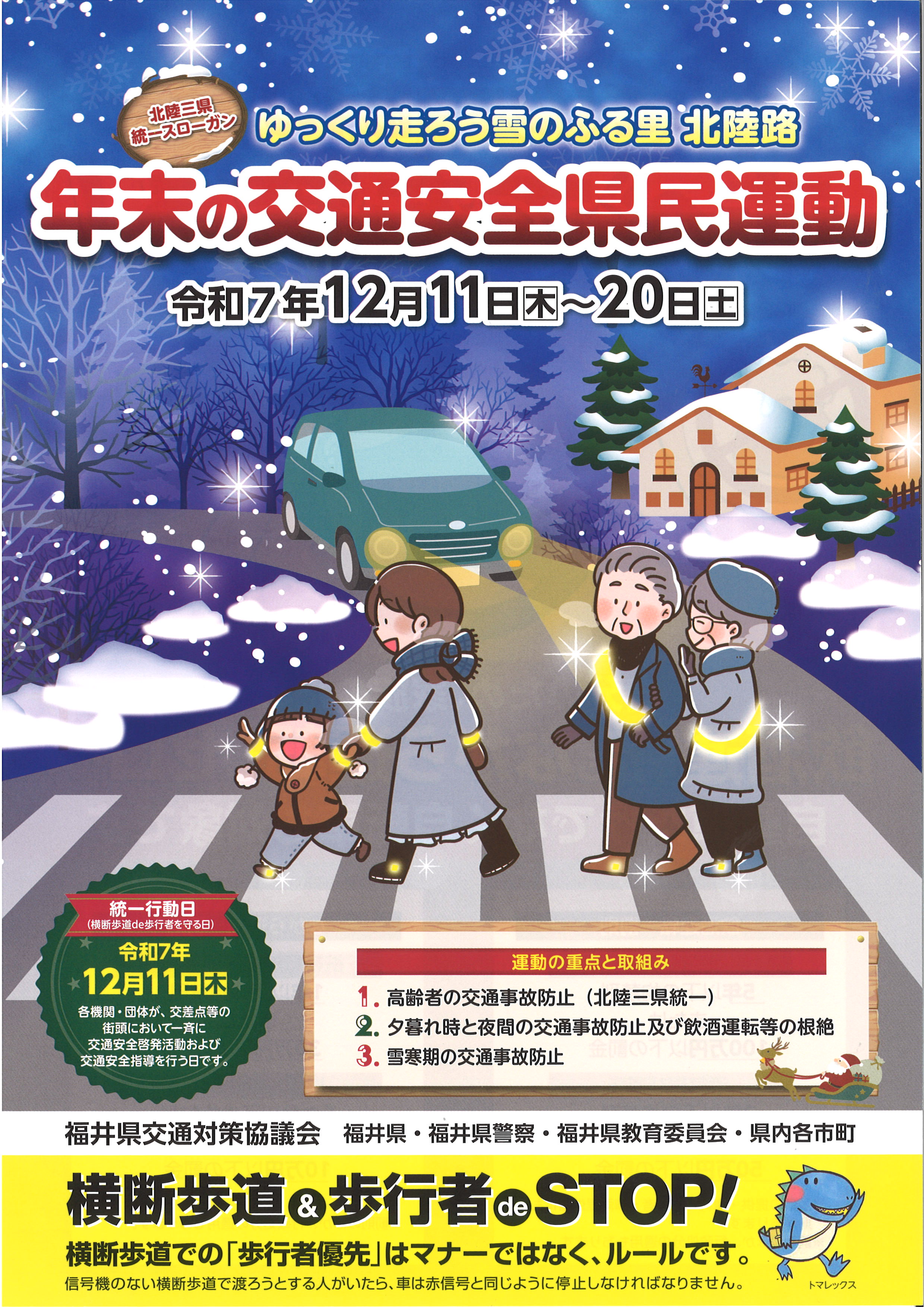

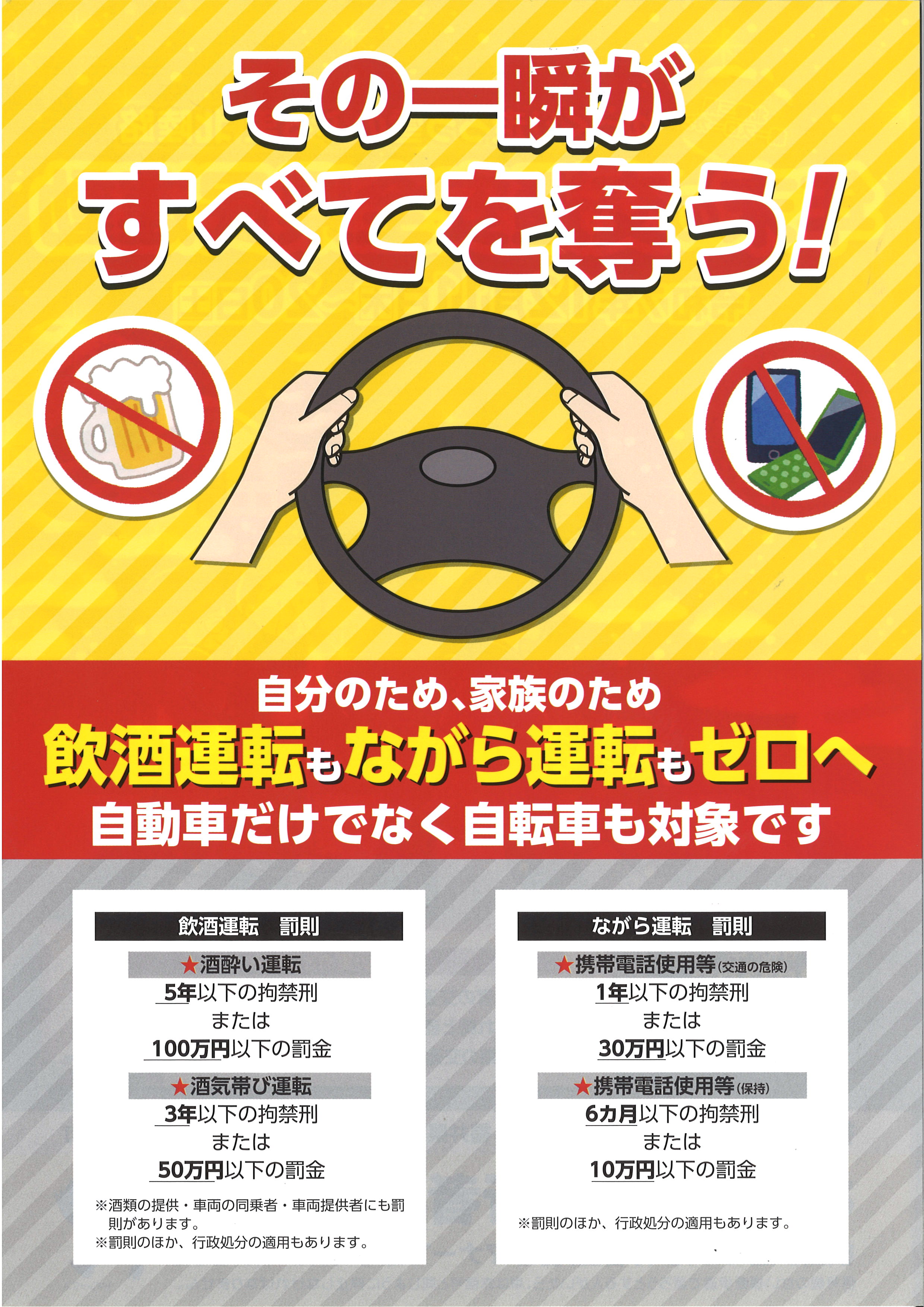

令和7年 年末の交通安全県民運動が実施されます。

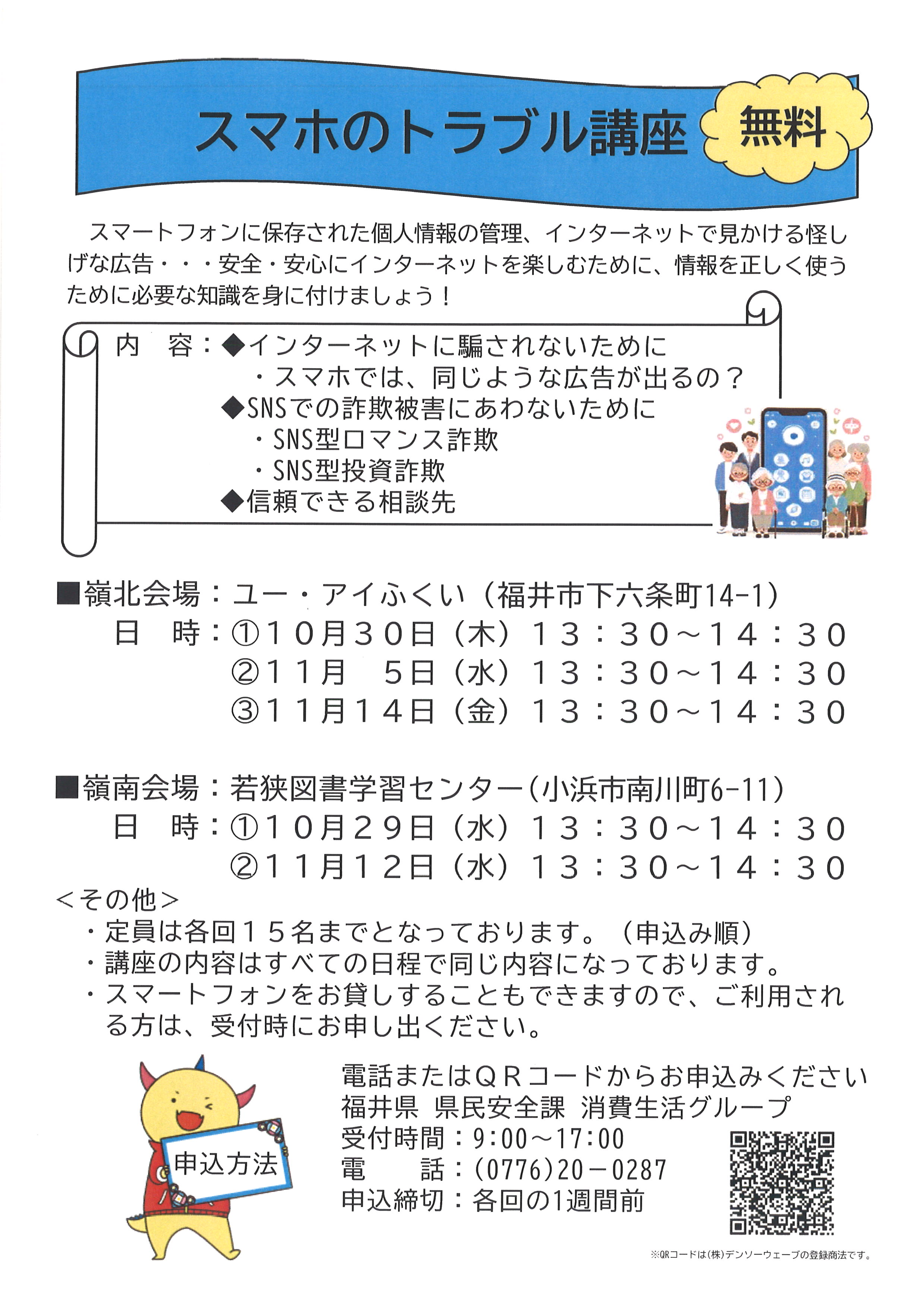

「スマホのトラブル講座」が開催されます。

スマートフォンは、電話やメールはもちろんのことインターネットによる情報の収集、写真やデータの保存など、今では私たちの生活になくてはならない必需品となっています。

このようにスマートフォンは大変便利なものですが、携帯電話が悪質商法や特殊詐欺などの被害のきっかけとなるケースが増加しているほか、保存した個人情報も正しく管理しないと外部に流出し悪用される心配もあります。

このため福井県(県民安全課)では、安全・安心にインターネットを楽しむための「スマホのトラブル講座」を開催します。

この講座では、「インターネットに騙されないために」、「SNSでの詐欺被害にあわないために」などのテーマで、必要な知識を学ぶ内容となっています。

講座は、嶺北会場と嶺南会場で計5回開催され、いずれも無料となっていますので、スマートフォンの使い方などで心配や困っていることなどがある方は、是非受講してみて下さい。

「第52回福井県老人クラブ大会」を開催しました。

令和7年10月9日(木)、県内全市町老連から約500名の会員の皆さんが越前市の「いまだて芸術館」に集い、「第52回福井県老人クラブ大会」を開催しました。

第1部では、山本越前市いきいきシニア連会長の歓迎のことば、三上福井県老連会長のあいさつに続いて、福井県知事表彰、福井県老連会長表彰等を行いました。受賞されました皆様には、心からお祝い申し上げますとともに、今後ますますのご健勝、ご活躍をお祈り申し上げます。続いて、来賓としてご出席いただいた中村福井県副知事、宮本福井県議会議長、山田越前市長、大久保越前市議会議長よりご祝辞をいただきました。

第2部では、ベンチャーズ大好き仲良し同級生3人を中心に先輩や後輩が加わり、6人で活動しているその名も「ベンチャーズ同好会」の皆さんにテケテケサウンドでおなじみの「ダイヤモンドヘッド」や「京都の恋」など、昭和の懐かしい曲の数々を演奏していただきました。会場内の皆さんは、しばしタイムスリップしたかのように青春時代を思い出しながら、リズムをとったり手拍子をするなど演奏に聴き入り、そして最後はアンコールも飛び出し会場内は終始熱気に包まれていました。また「ベンチャーズ同好会」の皆さんは、毎年ライブコンサートを開催されており、4回目となる今年も11月2日(日)14時から越前市文化センターにおいて開催されるとのことです。入場は無料となっていますので、もっとじっくりと聴きたい方は参加してみてはいかがでしょうか。

続いて、為澤越前市いきいきシニア連副会長が朗読した「大会宣言」を拍手で採択し、次回開催地大野市老連飯田会長のあいさつ、最後に廣部福井県老連副会長の閉会のことばで、すべての日程を無事終了することができました。

開催にあたり、地元越前市いきいきシニアクラブ連合会の皆さんには、会場設営や大会運営等に多大なご協力をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

会場内の様子

会場内の様子 歓迎のことば(山本 越前市シニア連会長)

歓迎のことば(山本 越前市シニア連会長) 三上 県老連会長あいさつ

三上 県老連会長あいさつ 知事表彰 越前市 八十島 幸雄 様

知事表彰 越前市 八十島 幸雄 様 県老連会長表彰【育成指導功労】おおい町 森内 正美 様

県老連会長表彰【育成指導功労】おおい町 森内 正美 様 県老連会長表彰【優良老人クラブ】東藤島老人連合会 様

県老連会長表彰【優良老人クラブ】東藤島老人連合会 様 県老連会長表彰【会員増強運動】大野市 阪谷地区福寿会九頭竜クラブ 様

県老連会長表彰【会員増強運動】大野市 阪谷地区福寿会九頭竜クラブ 様 全老連会長表彰【活動賞】あわら市 北潟福寿会 様

全老連会長表彰【活動賞】あわら市 北潟福寿会 様 中村 福井県副知事 祝辞

中村 福井県副知事 祝辞 宮本 福井県議会議長 祝辞

宮本 福井県議会議長 祝辞 山田 越前市長 祝辞

山田 越前市長 祝辞 大久保 越前市議会議長 祝辞

大久保 越前市議会議長 祝辞 アトラクション ベンチャーズ同好会

アトラクション ベンチャーズ同好会 アトラクション ベンチャーズ同好会

アトラクション ベンチャーズ同好会 大会宣言(為澤 越前市いきいきシニア連副会長)

大会宣言(為澤 越前市いきいきシニア連副会長) 老人クラブの歌斉唱

老人クラブの歌斉唱 次回開催地老連あいさつ(飯田 大野市老連会長)

次回開催地老連あいさつ(飯田 大野市老連会長) 閉会のことば(廣部 県老連副会長)

閉会のことば(廣部 県老連副会長)

.

大会冊子はこちらからご覧いただけます。